Der Musikbunker ist so wie er heißt: Klobig grau ragt er zwischen den Jahrhundertwende-Bauten des Frankenberger Viertels heraus und zieht regelmäßig die angekommenen Mittvierziger-Ex-Linken aus der Umgebung in seinen dunklen, stickigen Schlund. „Wir haben uns einen unprätentiösen Ort ausgesucht, da kann man sich besser kennenlernen“, ruft Sophie Hunger ins Publikum. „Wir haben hier nichts anderes“, ruft ein Mann zurück.

Wo Sophie Hunger im Moment auf ihrer „Supermoon“-Tour auftritt, hagelt es entrückt-begeisterte Kritiken. In Aachen drängt sich ein noch unbeeinflusstes Publikum vor der Bühne. Sophie Hunger beginnt mit dem Titelsong ihres neuen Albums und steckt ab, wo sie diesen Abend hin will – „I’m a super moon and your friend in blue, I couldn’t be more perfect“.

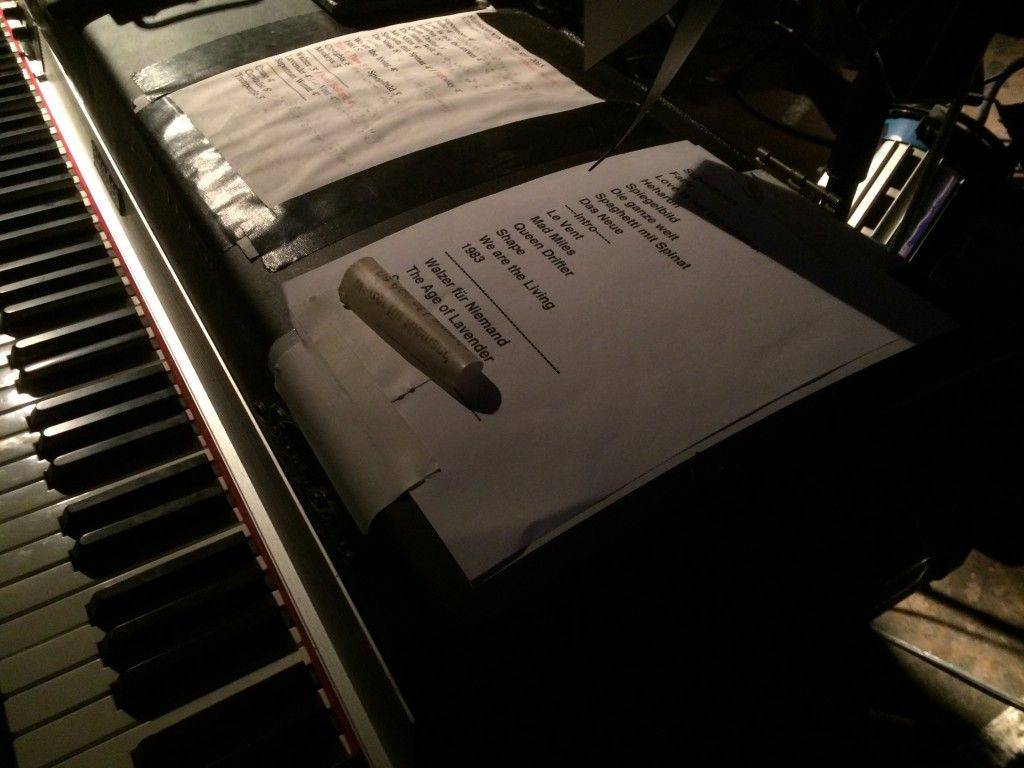

Weiter geht es mit „Fathir“, „Love is not the Answer“. Dann beginnt sie die Sprache zu wechseln, die Instrumente, die Stimme, und bedient sich ungeniert verschiedener Epochen (sie mag die Achtziger) und Musikkulturen. Das Publikum begreift, dass es Zeuge eines Feuerwerks ist. Sophie, eine gute Dekade jünger als die meisten hier, braucht keine Richtung, keine Klassifizierung. Sie behandelt ihr selbst geschriebenes und gecovertes Liedgut mit einer Form von Disrespekt und enormen Selbstbewusstsein. Zwischen den Songs lächelt sie verschmitzt, als ob sie wieder eine ganze Stilrichtung deklassiert hätte.

Man würde glauben, sie improvisiere Texte und Sprache, wenn nicht ihre Band mit präzise instrumentierten, ebenso eigenen Arrangements hauteng folgen würde. Sie springt zwischendurch zum Klavier, dann hängen ihre männlichen Kollegen ihr die Gitarre wieder um.

Mit „Le vent nous portera“, einem Song, den Bertrand Cantât mit Noir Désir geschrieben hat, nicht lange, bevor er wegen Totschlags an seiner Frau viele Jahre im Gefängnis gelandet ist, hat sie auch einen Radio-Erfolg, wenngleich nicht ohne Beigeschmack.

Zwischendurch gibt sie ihrem grandiosen Pianisten Aléxis Anérilles die Möglichkeit, im Spotlight jazzig die Menge zum Toben zu bringen; auch Geofrey Burton (Gitarre), Simon Gerber (Bass, Klarinette) und Alberto Malo (Schlagzeug) sind durchweg brilliant, auch als Background-Vocals. Die Musik steht für sich. Einzig zum Song „Spaghetti mit Spinat“ lässt sie sich zu einer kurzen Erläuterung hinreißen, referiert über eine persönliche Hassliebe – aber redet sie über sich oder über eins ihrer Alter Egos, die in zahlreichen Liedern die Hauptrolle spielen und sich durch Hall und Echo einbrennen?

Wir bemühen uns, hinter ihre minütlich wechselnde ironische Fassade zu schauen, aber es gelingt uns nicht. Zuletzt singt sie „1983“ – ihr Geburtsjahrgang – „es ist nie zu spät neu geboren zu werden“. Dann ist es vorbei. „Wir sehen uns wieder“, sagt sie noch, „und dann machen wir das Fenster auf“..